说起旅游大省,广西绝对算是无短板的存在。有山有水不说,还藏着不亚于江南的中国最美十大古镇。今天,笔者就为大家介绍一下广西的“小丽江——黄姚古镇。

时光深处的千年遗梦

这座始建于宋朝的古镇,像一本摊开的古书,记录着千年的烟火人间。

公元972年,北方战火纷飞,岭南群山环抱中的黄姚迎来了第一批拓荒者。传说因黄、姚两姓人家最早在此结庐而居,便有了这个充满人间烟火气的名字。

明清时期,随着潇贺古道的繁荣,这个三江汇流之地逐渐成为商贾云集的要冲,至今镇口的“兴宁庙”石碑上,仍能辨认出乾隆年间两广盐运使题写的碑文。

抗日战争时期,黄姚意外成为文化名人的庇护所。何香凝、欧阳予倩等文化人士曾在此避难,镇上的“宝珠观”里,还保留着当年广西艺术馆的排练痕迹。

那些用毛笔写在土纸上的剧本,门板上稚拙的抗日漫画,都是这段特殊历史的见证。

历史长河中的岭南明珠

若说江南是撑着油纸伞的温婉姑娘,那黄姚便是赤脚奔跑在山野间的少年。它的骨子里透着一种天生的野气,那是被崇山峻岭和奔涌江河滋养出的不羁。

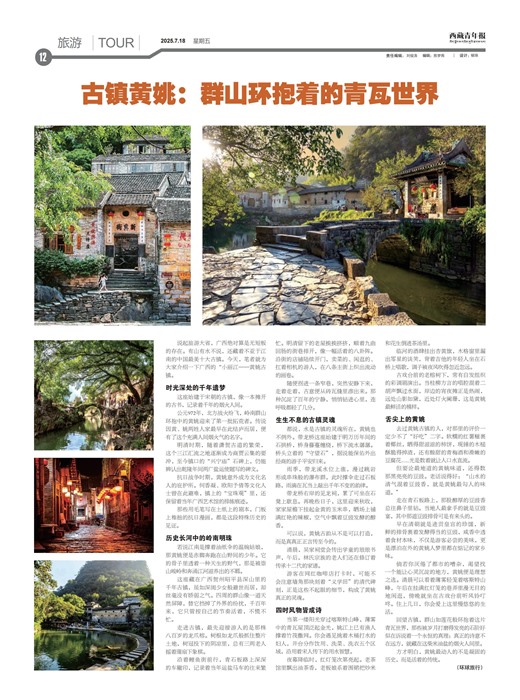

这座藏在广西贺州昭平县深山里的千年古镇,虽如深闺少女般避世而居,却丝毫没有娇弱之气。四周的群山像一道天然屏障,替它挡掉了外界的纷扰,千百年来,它只管按自己的节奏活着,不慌不忙。

走进古镇,最先迎接游人的是那株八百岁的龙爪榕。树根如龙爪般抓住整片土地,树冠投下的阴凉里,总有三两老人摇着蒲扇下象棋。

沿着鲤鱼街前行,青石板路上深深的车辙印,记录着当年运盐马车的往来繁忙。明清留下的老屋挨挨挤挤,顺着九曲回肠的街巷排开,像一幅活着的八卦阵。沿街的店铺陆续开门,卖菜的、闲逛的、扛着相机的游人,在八条主街上织出流动的画卷。

随便拐进一条窄巷,突然安静下来,走着走着,古意便从砖瓦缝里渗出来。那种沉淀了百年的宁静,悄悄钻进心里,连呼吸都轻了几分。

生生不息的古镇灵魂

都说,水是古镇的灵魂所在,黄姚也不例外。带龙桥这座始建于明万历年间的石拱桥,桥身藤蔓缠绕,桥下流水潺潺。桥头立着的“守望石”,据说能保佑外出经商的游子平安归来。

雨季,带龙溪水位上涨,漫过跳岩形成串珠般的瀑布群,此时撑伞走过石板路,雨滴在瓦当上敲出千年不变的韵律。

带龙桥右岸的见龙祠,累了可坐在石凳上歇息。再晚些日子,这里迎来秋收,家家屋檐下挂起金黄的玉米串,晒场上铺满红艳的辣椒,空气中飘着豆豉发酵的醇香。

可以说,黄姚古韵从不是可以打造,而是真真正正言传至今的。

清晨,吴家祠堂会传出学童的琅琅书声,午后,林氏宗族的老人们还在修订着传承十二代的家谱。

游客在网红咖啡店打卡时,可能不会注意墙角那块刻着“义学田”的清代碑刻,正是这些不起眼的细节,构成了黄姚真正的灵魂。

四时风物皆成诗

当第一缕阳光穿过喀斯特山峰,薄雾中的青瓦屋顶泛起金光,姚江上已有渔人撑着竹筏撒网。你会遇见挑着木桶打水的妇人,井台分作饮用、洗菜、洗衣五个区域,沿用着宋人传下的用水智慧。

夜幕降临时,红灯笼次第亮起。老茶馆里飘出油茶香,老板娘系着围裙把炒米和花生倒进茶汤里。

临河的酒肆挂出杏黄旗,木格窗里漏出零星的谈笑,背着吉他的年轻人坐在石桥上唱歌,调子被夜风吹得忽近忽远。

古戏台前的老榕树下,常有自发组织的彩调剧演出。当桂柳方言的唱腔混着二胡声飘过水面,岸边的宵夜摊正是热闹,远处山影如黛,近处灯火阑珊,这是黄姚最鲜活的模样。

舌尖上的黄姚

去过黄姚古镇的人,对那里的评价一定少不了“好吃”二字。软糯的红薯糍裹着椰丝,晒得甜滋滋的柿饼,现锤的木槌酥脆得掉渣,还有酸甜的青梅酒和滑嫩的豆腐花......光是数着就让人口水直流。

但要论最地道的黄姚味道,还得数那黑亮亮的豆豉。老话说得好:“山水的清气混着豆豉香,就是黄姚最勾人的味道。”

走在青石板路上,那股醇厚的豆豉香总往鼻子里钻。当地人最拿手的就是豆豉宴,其中那道豆豉排骨可是有来头的。

早在清朝就是进贡皇宫的珍馐,新鲜的排骨裹着发酵得当的豆豉,咸香中透着食材本味,不仅是游客必尝的美味,更是漂泊在外的黄姚人梦里都在惦记的家乡味。

倘若你厌倦了都市的嘈杂,渴望找一个能让心灵沉淀的地方,黄姚便是理想之选。清晨可以看着薄雾轻笼着喀斯特山峰,午后在挂满红灯笼的巷弄里漫无目的地闲逛,傍晚就坐在古戏台前听风铃叮咚。住上几日,你会爱上这里慢悠悠的生活。

回望古镇,群山如莲花般环抱着这片青瓦世界,那些被岁月打磨得发亮的石阶好似在诉说着一个永恒的真理:真正的诗意不在远方,就藏在这柴米油盐的烟火人间里。

方才明白,黄姚最动人的不是凝固的历史,而是活着的传统。

(环球旅行)